| MINIFOSSI Impressum & Datenschutzerklärung |  |

2

| MINIFOSSI Impressum & Datenschutzerklärung |  |

| Sonderseite südlicher Teilabschnitt der Vorderen Linie im Großen Wiesental. | |

| Auf der Suche nach den regionalen missing links im Raum Zell - Mambach - Häg-Ehrsberg. | |

| Auf Spurensuche nach dem Hag vom Vorder- und Hinterhag. | |

| Archäologische Spurensuche, kombiniert mit taktisch-strategischen Überlegungen. | |

| Mit missing links (englisch für „fehlendes Bindeglied“) | |

| |

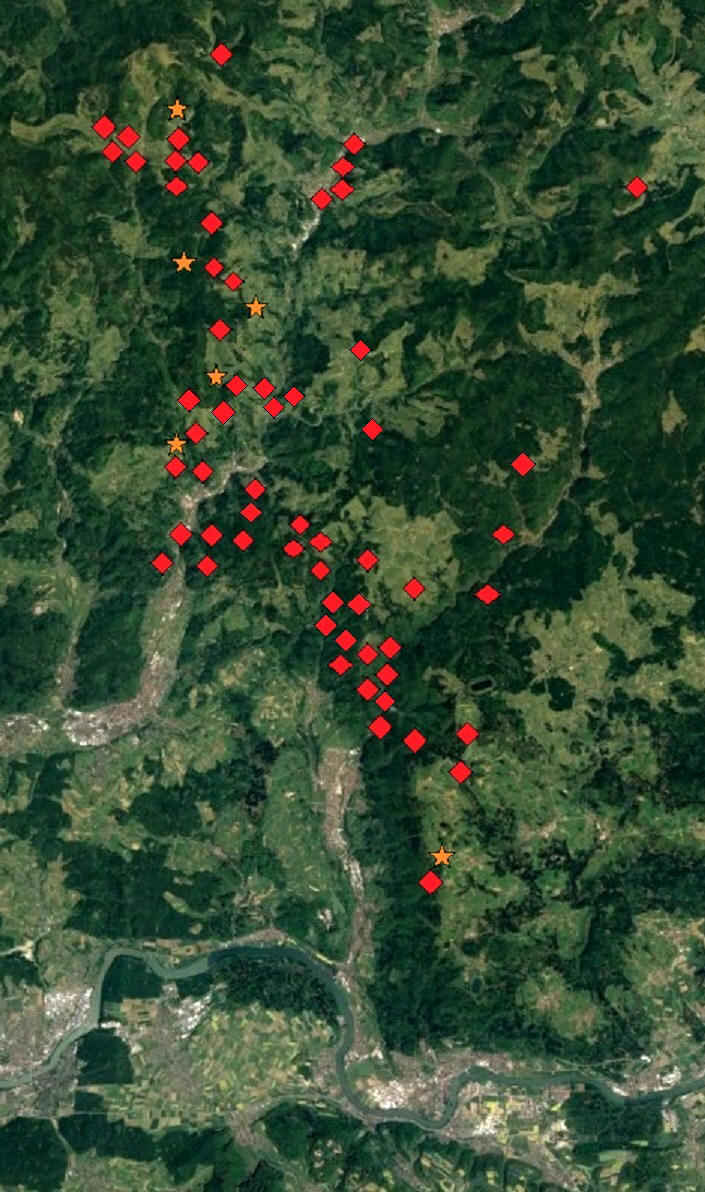

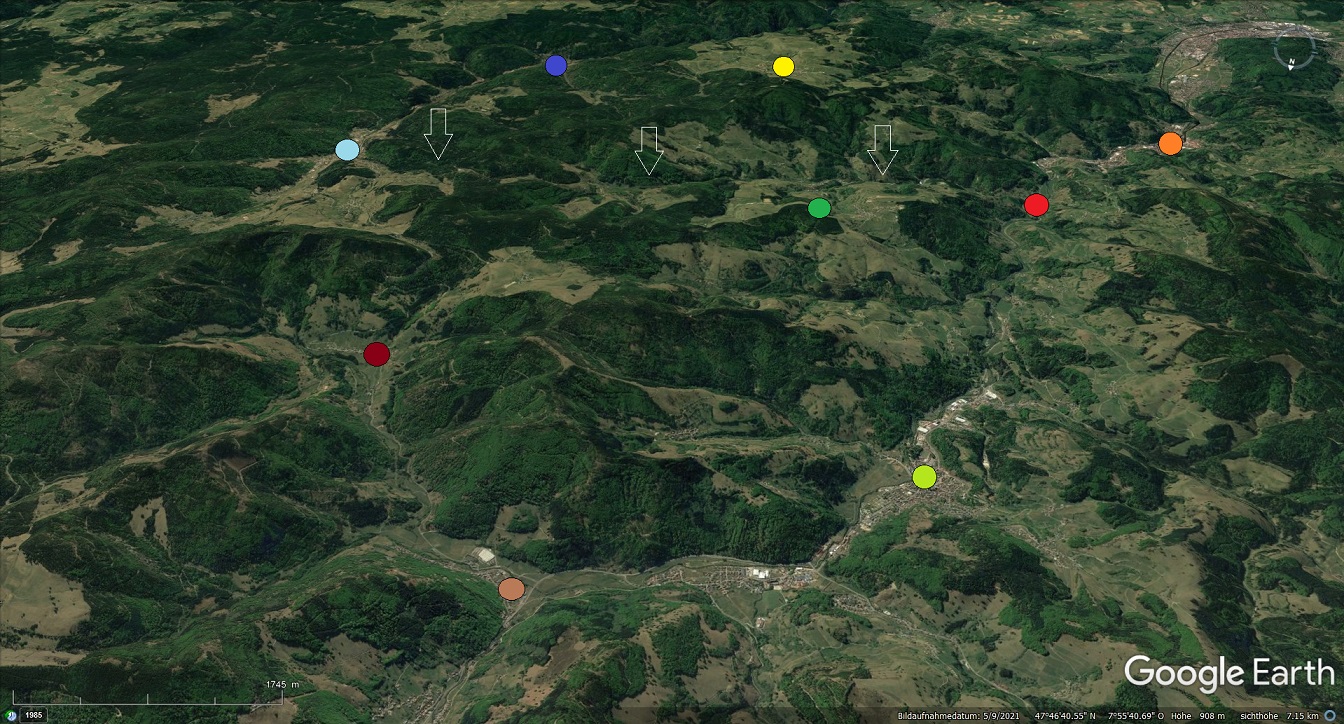

| Quelle Google Earth, Grafik Werner Störk, nicht maßstäblich, nicht vollständig, generalisiert: Schanzen & Signahfeuer. | |

| Von 2002 an unser Untersuchungsgebiet: der südwestliche und südliche Teilabschnitt der Vorderen Linie ohne das Hochrheingebiet. | |

| Auf der Suche nach den regionalen missing links im Raum Zell - Mambach - Häg-Ehrsberg. | |

| |

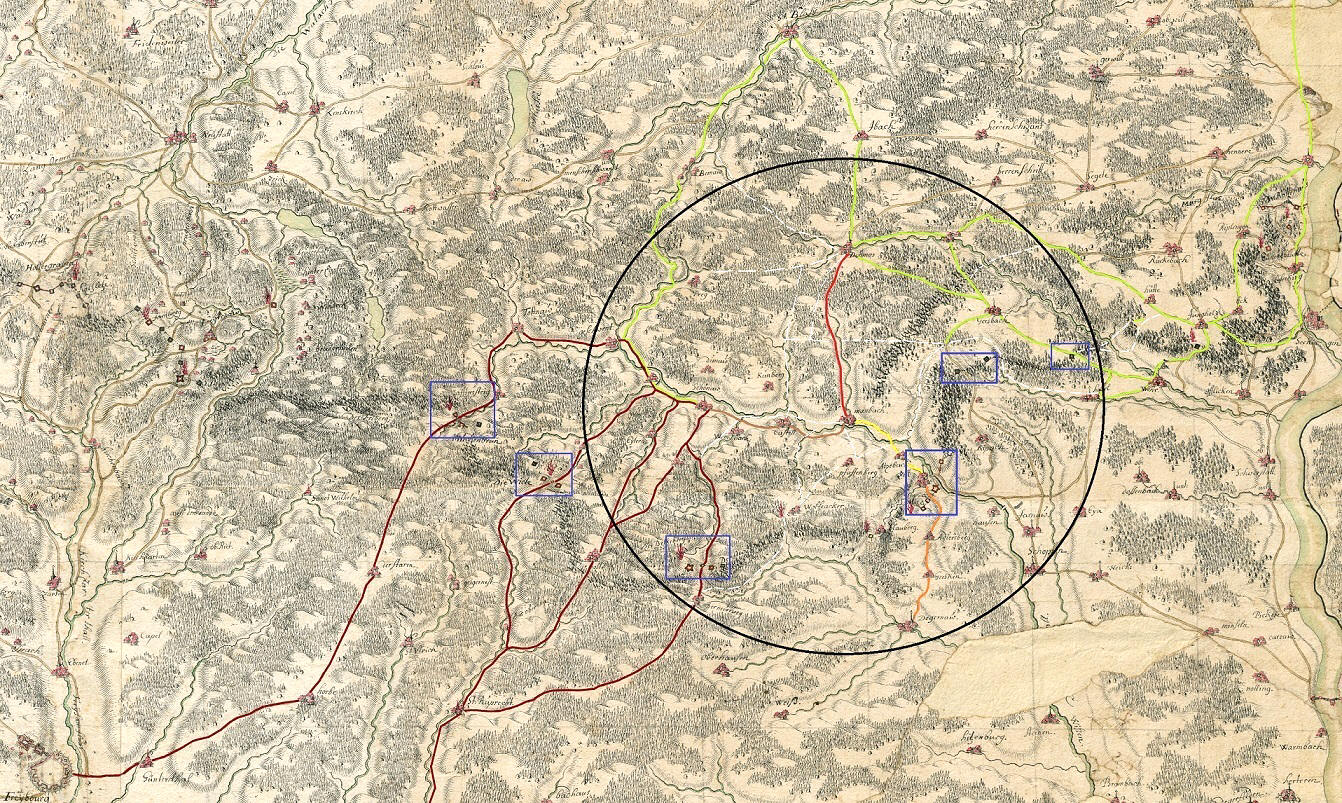

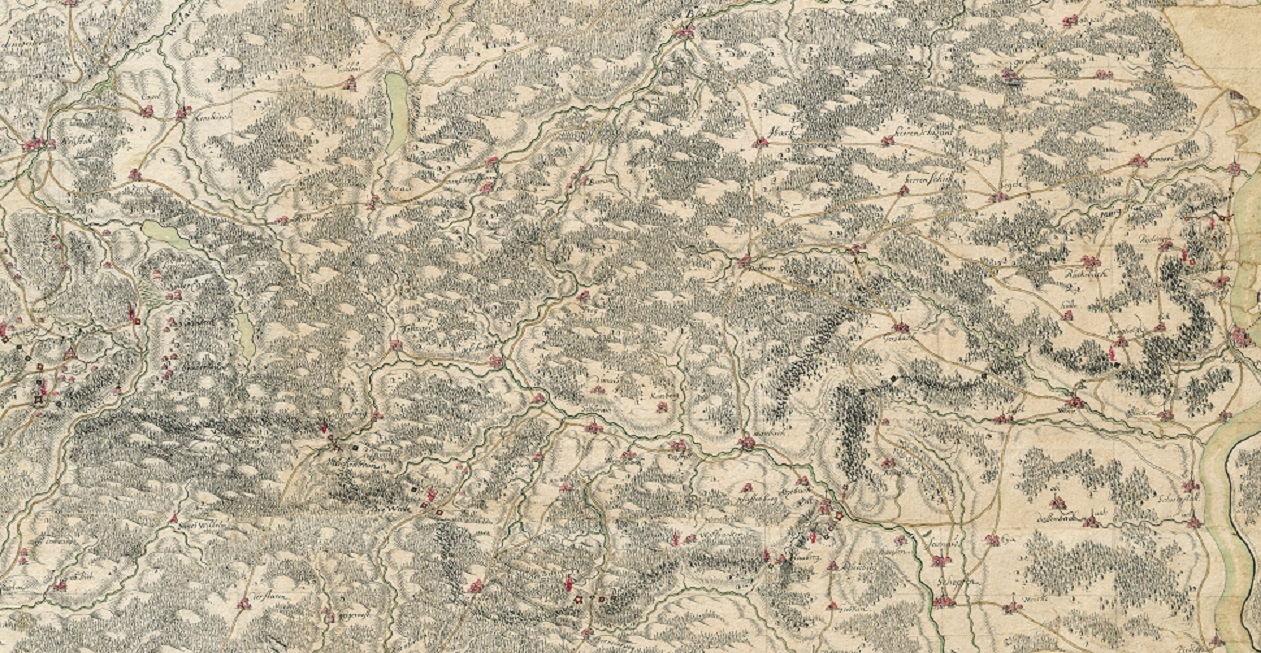

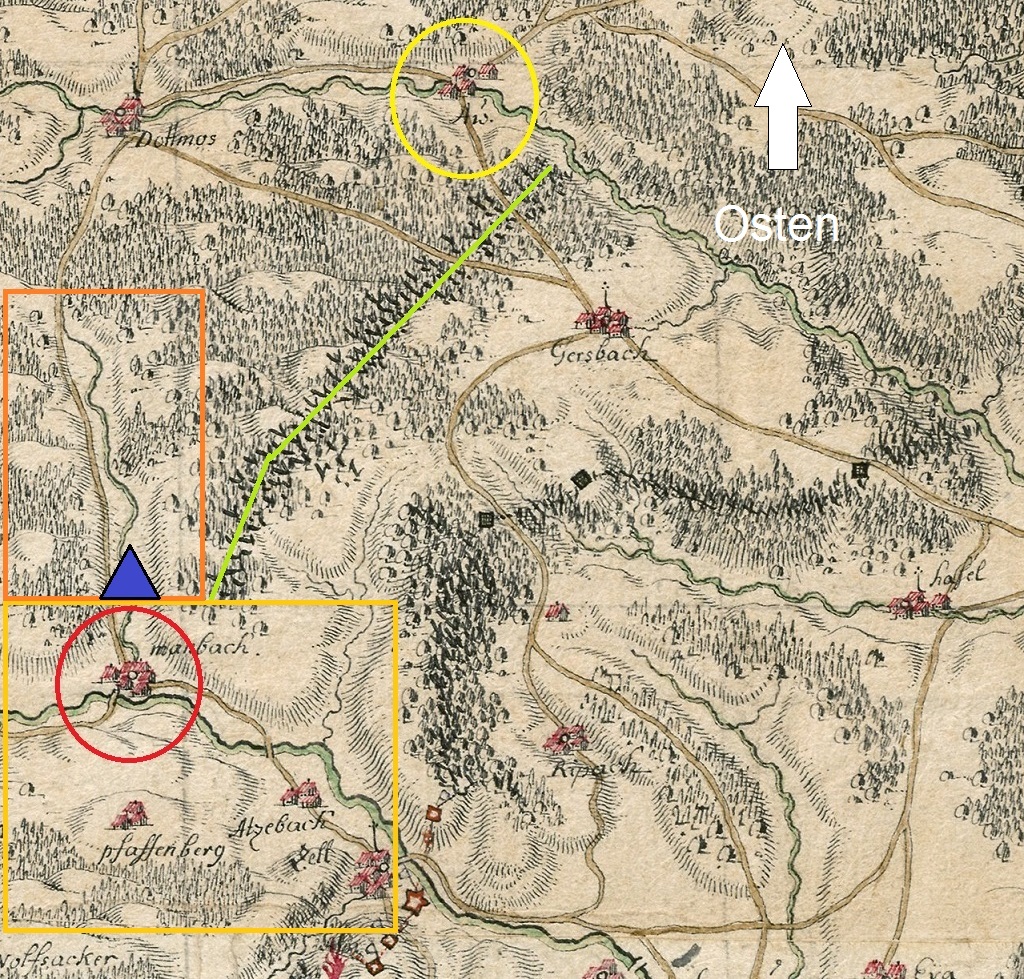

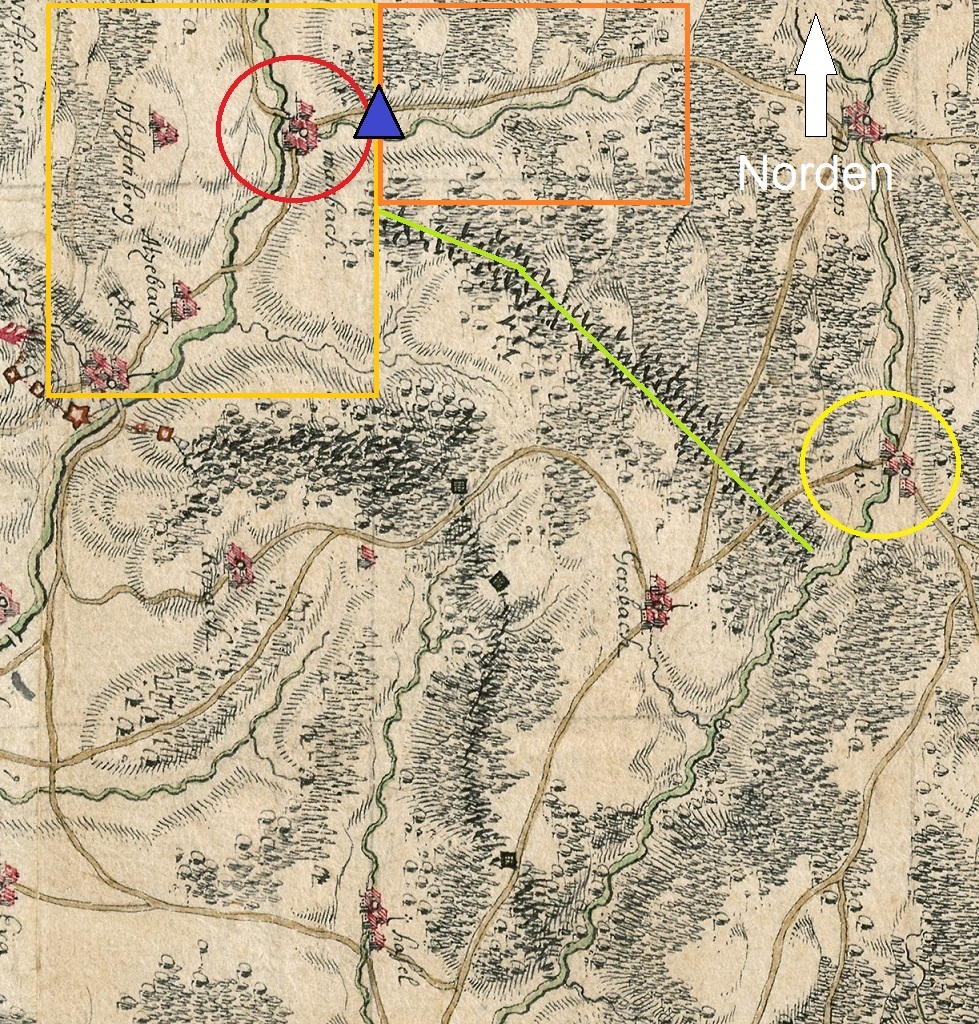

| Repro © Landesarchiv Baden-Württemberg Generallandesarchiv Karlsruhe https://www.landesarchiv-bw.de/web/47245 2017 Signatur Hfk Planbände 11. Bl.9. Genehmigung Aktenzeichen: 4-7512-Störk,Werner | |

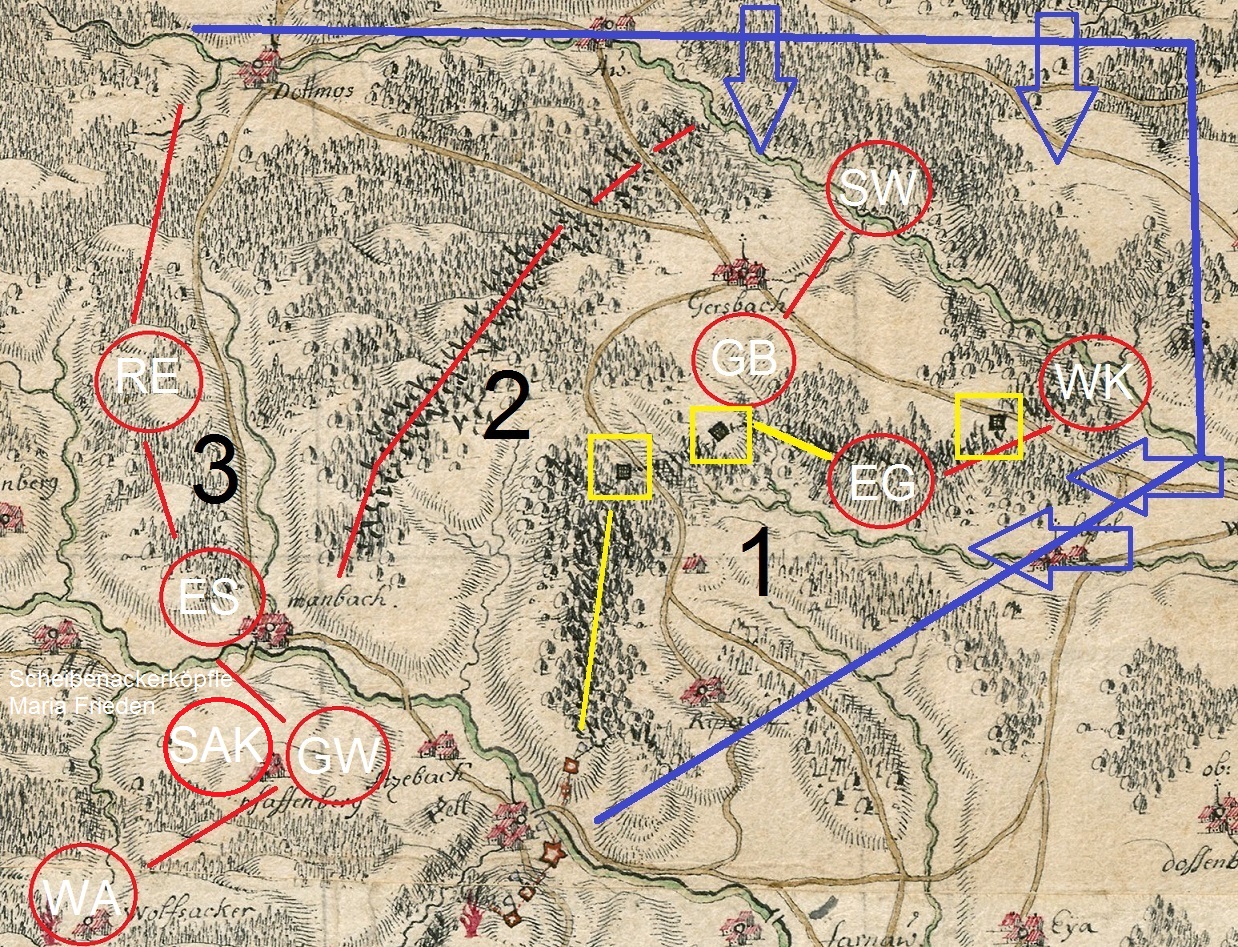

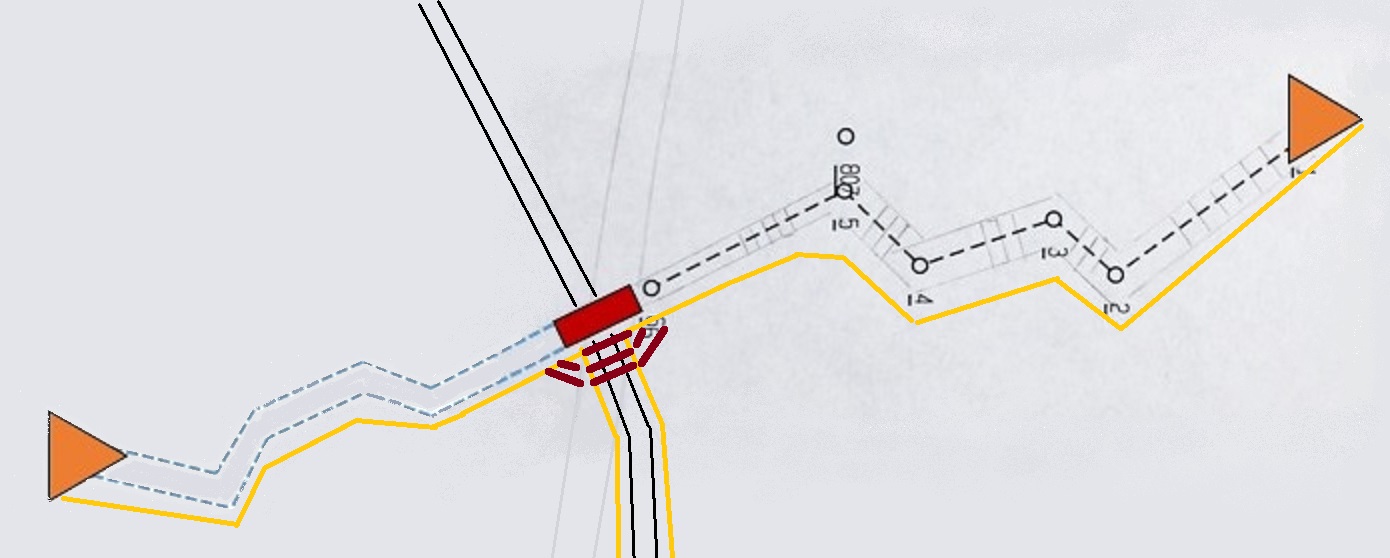

| Die "missing links" auf der Karte von 1701 - die ab 1702 durch den Bündniswechsel Bayern zu Frankreich - neben den für 1702 geplanten (gelbe Quadrate) neuen Schanzen (Schanzbühl, Schlechtbacher Redoute, Redoute auf dem Mettlenkopf) dann noch zusätzlich errichtet werden mußten und so in der Karte von 1701 logischerweise noch nicht auftauchen. Klar wird auch, dass man von Seiten des Reiches ein dritte Verteidigungslinie (1,2,3) einrichtete, um entsprechend einer erfolgreichen Abschnittsverteidigung möglichst im rückwärtigen Raum über entsprechenden Defensionsmöglichkeiten verfügten, um einen aus Osten und Süden (blaue Linien) kommenden Angreifer erfolgreich abzuweisen und ihm auch einen Durchzug bzw. eine Überquerung bestimmter Täler in Richtung Freiburg/Breisgau zu versperren. Somit sollte auch ein Festsetzung mit entsprechender Einquartierung und Kontributionen verhindert werden. Damit wird das Angenbachtal zur letzten Bastion der Defension der Vorderen Linie. Legende: WA Wolfsacker mit Redan-Linien, GW Gatter und Redoute von Pfaffenberg, ES Redouten auf dem Eselsköpfle und dem Saufert bei Mambach, RE Redanlinie Ehrsberg, SQ Redoute bei der Schwarzen Waag südlich Totmoos-Au, GB Schanze auf dem Gersbacher Glaserberg, EG Letze und Redoute am Esch- oder Öschgraben südlich von Glashütten/Hasel und WK Redoute und Sperrelemente auf dem Wolfristkopf nördlich von Wehr und östlich von Hasel. | |

| Spuren- und Indiziensuche zum Vorder- und zum Hinterhag - im Zentrum: das Angenbachtal. | |

„Der Ort Ehrsberg wurde 1416, Häg 1439 erstmals erwähnt. Das Gemeindegebiet gehörte zum Dinghof Zell des Säckinger Damenstifts. Aus dem Dinghof wurde später die Vogtei Zell. Sie bestand zu dieser Zeit aus zwei Teilen; der Hinterhag umfasste das Gemeindegebiet des heutigen Häg-Ehrsberg, zum Vorderhag gehörten Zell, Atzenbach, Mambach, Pfaffenberg mit Käsern, Riedichen mit Gaisbühl und Adelsberg mit Blauen, also das heutige Gebiet der Stadt Zell im Wiesental. Der Name Hinterhag für das Gebiet blieb erhalten und wird heute synonym für die Gemeinde Häg-Ehrsberg verwendet. Der Name kommt laut lokalen Überlieferungen von einem Zaun (alemannisch Hag), den die Einwohner von Häg und Ehrsberg zwischen Mambach und Rohmatt errichteten, als im vorderen Teil der Vogtei eine Seuche umging. Eine andere Deutung sieht in dem Hag einen von der Bevölkerung zum Schutz gegen umherziehende Armagnaken und Plünderer errichteten Landhag. Das Meieramt über den Zeller Dinghof hatten die Herren von Schönau, ausgenommen die Jahre 1397 bis 1511, als das Amt an eine Basler Patrizierfamilie verpfändet war. Die Schönauer Grundherrschaft bestand danach bis 1831 weiter.“

| |

| |

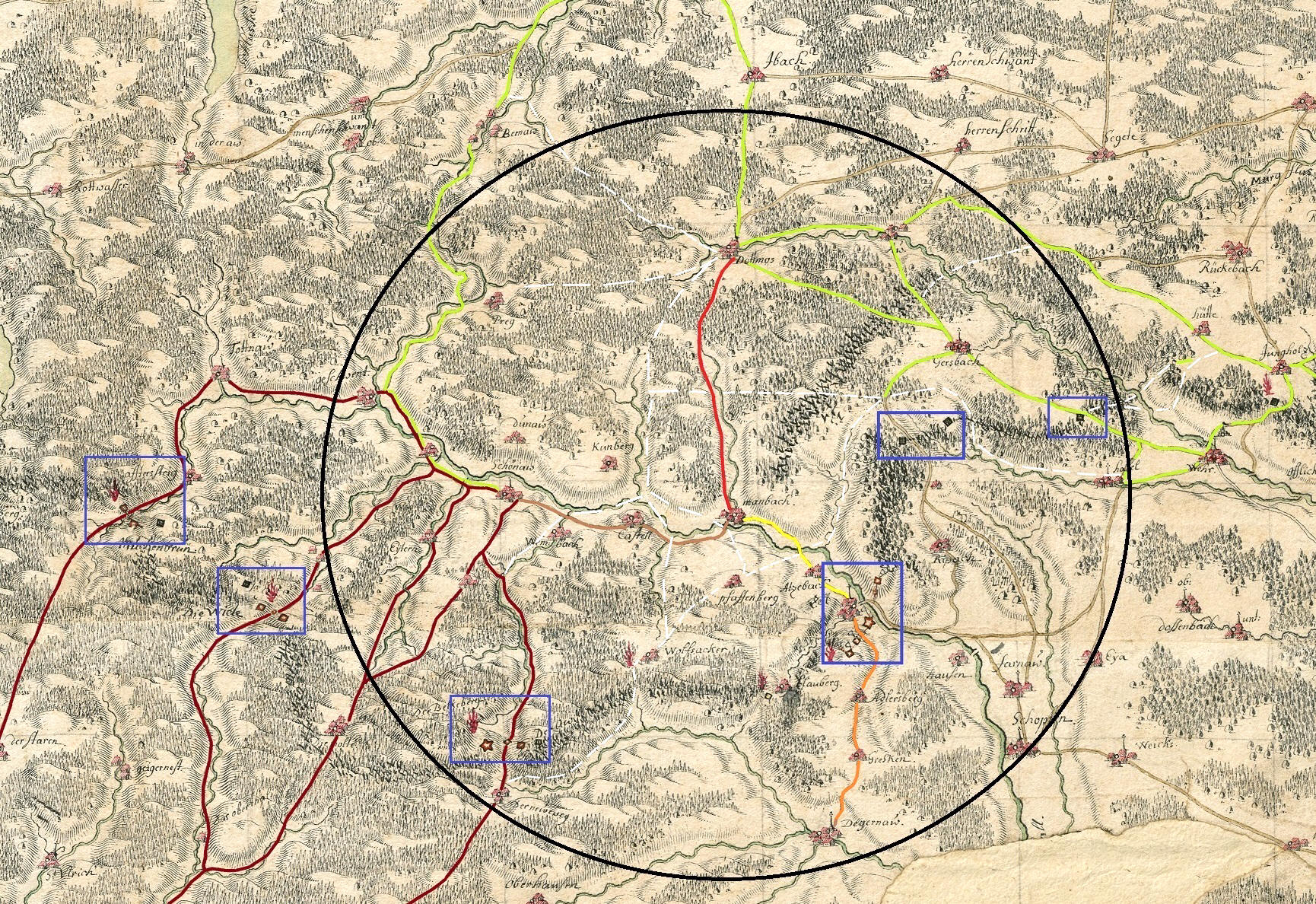

| Repro © Landesarchiv Baden-Württemberg Generallandesarchiv Karlsruhe https://www.landesarchiv-bw.de/web/47245 2017 Signatur Hfk Planbände 11. Bl.9. Genehmigung Aktenzeichen: 4-7512-Störk,Werner | |

| Das heute als kleines, sehr idyllisches Seitental erscheinende Angenbachtal (rot) stand 1702 im Zentrum (Kreis) neuer strategischer Überlegungen... | |

| |

| Repro © Landesarchiv Baden-Württemberg Generallandesarchiv Karlsruhe https://www.landesarchiv-bw.de/web/47245 2017 Signatur Hfk Planbände 11. Bl.9. Genehmigung Aktenzeichen: 4-7512-Störk,Werner | |

| ... denn in diesem Jahre verließ Bayern die Heilige Allianz des habsburgischen Reiches und wechselte die Seite - als neuer Bündnispartner des französischen Sonnenkönigs Ludwigs XiV.. Und bescherte damit dem Reich eben nicht nur eine Westfront nach Frankreich, sondern nunmehr auch eine mögliche Ostfront von Bayern her. Beide neuen Bündnispartner planten eine Vereinigung der beiden Heere - Treffpunkt sollte unsere Region des Hoch- und Oberrheins sein - nachdem Bayern - von Ulm über das Donautal kommend - die Waldstädte besiegt hätte und somit ein Zusammenschluß bei Lörrach-Weil möglich wäre. Geplant war: die französischen Truppen überschritten den Rhein auf ihrem Brückenkopf der Vauban-Festung Hüningen und schlagen - zusammen mit den Bayern - Markgraf Ludwig von Baden bei Friedlingen erfolgreich. Es sollte anderst kommen ... aber das Jahr 1702 spiegelt sich auch in der historischen und handgezeichneten Karte von 1701 (oben) wieder. Und macht deutlich, wie plötzlich ein kleines Seitental - das Angenbachtal (rot) - in den Blickpunkt militärischer Strategiepläne gerät. Um die schwer befestigten Eckpunkte (blau) der alten - von einem von Westen und Südwesten ausgehenden französischen Angriff - Schanz- und Sperranlagen zu umgehen, waren für die dann vorrückenden bayerischen Fuß- und Reitertruppen gleich mehrere Alternativrouten zum Eindringen ins Reichsterritorium vom Süden her möglich (hellgrün). Zielpunkte waren einerseits Schönau, dann aber auch das Vorrücken in Richtung Breisgau (karminrote Routen) und Freiburg (obere Karte, am linken unteren Kartenrand), um sich dort mit den linksrheinisch marschierenden französischen Truppenkontingenten zu treffen, die von Hüningen aus und von Breisach her kommend, zu vereinigen. Nicht in der offiziellen Karte eingezeichnet und zusätzlich markiert: mögliche Alternativroute (weiß), die vor allem für kleinere Truppen-Kontingente interessant waren. | |

| Mambach - Angenbachtal - Todtmoos - Schönenbuchen - St. Blasien. | |

| Im Vorfeld ist es sinnvoll, auf die unterschiedlichen Epochen hinzuweisen: Die historischen Anfänge vom Vorder- und Hinterhag spielen etwa im Zeitraum von 1300 - 1490, also noch in der Epoche des Mittelalters. Der andere Zeitraum bezieht sich u.a. auf den Dreißigjährigen Krieg (1618 - 1648) sowie ein Teil der Erbfolgekriege - diese spielen in der Epoche des Barocks (ca. 1575 bis 1770). | |

| Im Geoportal BW sucht man - im Zusammenhang mit dem Wiesental bzw. Angenbachtal - vergeblich nach den Begriffen Vorder- und Hinterhag. Auch die Suche nach schriftlichen und belastbaren Quellen über den Ursprung oder die Ausgestaltung und den Bau einer solchen auch räumlich ausgedehnten Anlage war ergebnislos. Dagegen ist bis heute die oral history, also die mündliche Überlieferung in der heimischen Bevölkerung immer noch lebendig. Als Gründe für die Einrichtung einer solchen Landwehr - mit dem Ziel, das Angenbachtal hinter Mambach effektiv zu sperren - ist immer wieder zu hören, dass man in Pestzeiten den Zugang zum Tal schloß, um sich so vor Ansteckungen und Tod zu schützen. Neben diesem Argument wird immer wieder - auch in der Literatur - auf den Einfall von marodierender Soldateska, konkret benannt werden dabei die bereits in Schönenbuchen im Jahr 1444 scheinbar aufgetauchten Armagnaken hingewiesen, welche die Weiler und Höfe des Angenbachtales unmittelbar bedroht hätten. | |

| |

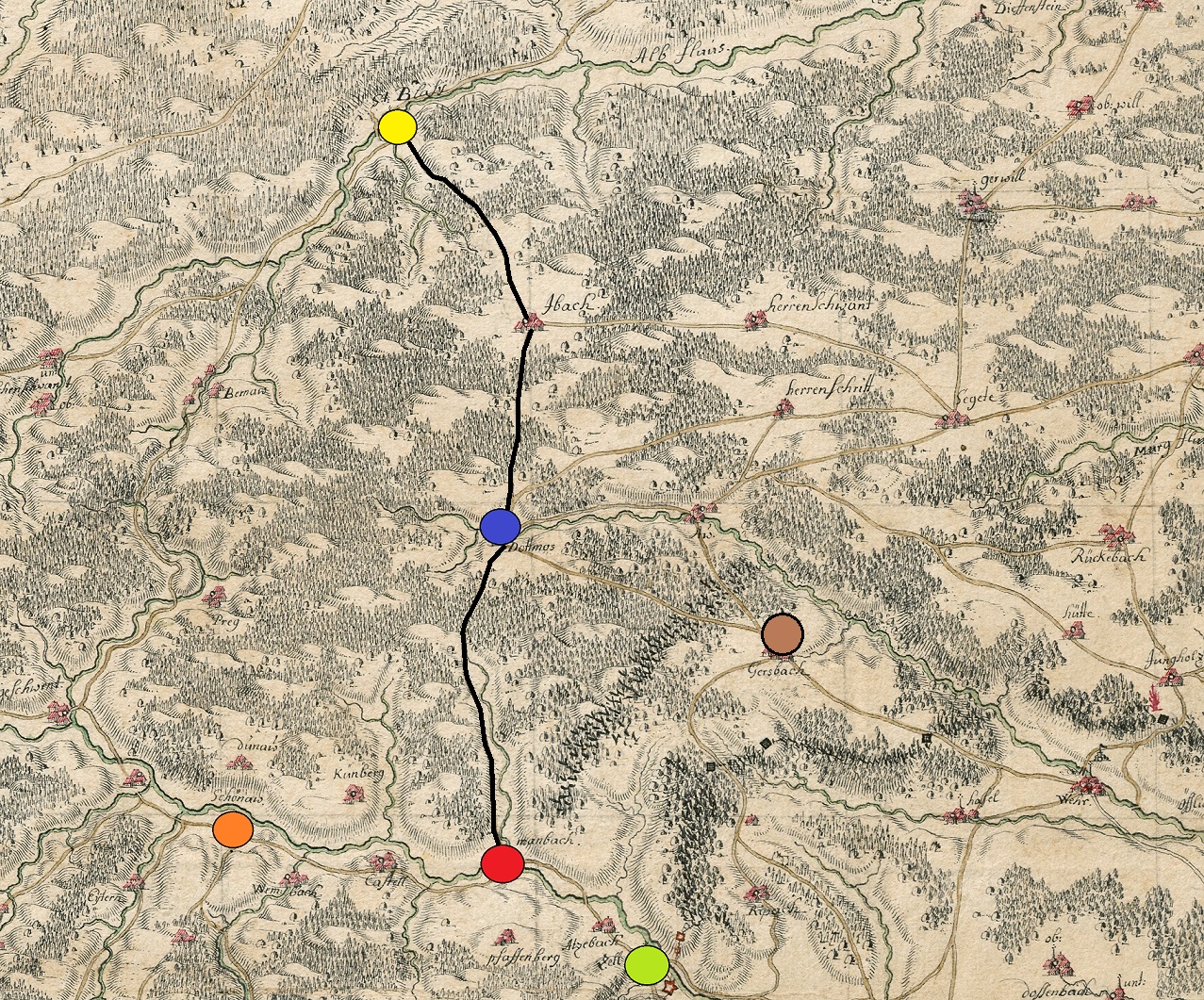

| Repro © Landesarchiv Baden-Württemberg Generallandesarchiv Karlsruhe https://www.landesarchiv-bw.de/web/47245 2017 Signatur Hfk Planbände 11. Bl.9. Genehmigung Aktenzeichen: 4-7512-Störk,Werner | |

| Legende: St. Blasien (gelb), Todtmoos (blau), Mambach (rot), Schönau (orange), Zell (hellgrün) und Gersbach (braun) - auf 25 Kilometer in Nord-Südrichtung die einzige auf Reichsgebiet verkehrstechnisch einigermaßen befahrbare Ost-West-Verbindung vom Großen Wiesental über Todtmoos (Wallfahrtsort) nach St. Blasien durch das Angenbachtal. | |

| |

| Repro © Landesarchiv Baden-Württemberg Generallandesarchiv Karlsruhe https://www.landesarchiv-bw.de/web/47245 2017 Signatur Hfk Planbände 11. Bl.9. Genehmigung Aktenzeichen: 4-7512-Störk,Werner | |

| Mambach war wichtige Zwischenstation gleich mehrerer klerikaler Zentralpunkte: nördlich davon bei Schönau die in der Region bedeutende Wallfahrtskapelle bei Schönenbuchen (mit dem legendären Schlachtengemälde von 1444)sowie dem östlich davon angesiedelten, damals weit über die Region hinaus bekannten Wallfahrtsort Todtmoos. Noch weiter östlich - in direkter Wegverbindung erreichbar - das nicht nur klerikal, sondern vor allem auch territorial beherrschenden Kloster St. Blasien. Der Vollständigkeit halber auf Grund der historischen Besitzverhältnisse von Zell und Umgebung soll hier auch noch der Damenstift von Säckingen erwähnt. werden. | |

| |

| Quelle Google Earth. | |

| Das Angenbachtal - Dreh- und Angelpunkt für die Spurensuche nach dem Vorder- und dem Hinterhag. | |

| Hauenstein - Schönau - Todtnau. | |

| Ich konnte auch in diesem Fall (wie schon bei Schönenbuchen) trotz umfangreicher Recherchen bislang keinen einzigen belastbaren Nachweis dafür finden, dass 1444 Armagnaken vor Ort, weder in Schönenbuchen noch in Zell oder Umgebung waren. Aus naheliegenden Gründen müßte St. Blasien entsprechende Hinweise auch für den konkreten Einsatz explizit des Hauensteiner Landfahnen und dessen Mannschaftskontingente für Schönau und Todtnau besitzen: dem ist aber (bis dato) nicht so. Dagegen sind 1444 die tatsächlich stattgefundenen Raubzüge der Armagnaken im Hochrheintal urkundlich belegt. Ebenso wie der nachweislich mißglückte Versuch, von dort über den Dinkelberg ins Wiesental zu gelangen. In den Sagen über den Einfall der Armagnaken gibt es keinerlei Hinweise, dass diese Schönau in Brand gesteckt haben. Es wird nur von dem Kampf an einer Letze geschrieben. Dennoch sind auf dem Tafelbild eindeutig brennende Schönauer Häuser zu sehen – diese weisen dann aber eher auf die Jahre 1634 sowie 1677 und 1678. Ebenfalls spricht sich der historisch versierte Abt Gerbert klar gegen eine Beteiligung der Armagnaken aus, ohne jedoch den Mythos Schönenbuchen faktisch in Frage zu stellen. | |

| Die Armagnaken 1444 wirklich im Wiesental? | |

| Mythos der Eidgenossen: St. Jakob (Basel) 1444. | |

| Um die Zusammenhänge mit Schönenbuchen besser verstehen zu können, ist es sinnvoll, sich gerade hier kurz mit dem Phänomen „Mythos“ auseinandersetzen. | |

| Oral history und Tradition als Abbild historischer Realität? | |

| „Immer wieder versuchte man, in der mündlichen Tradition das Abbild historischer Realität zu sehen, die zudem noch möglichst weit zurückliegen sollte. In allen beteiligten Disziplinen, der Volkskunde, der Geschichtswissenschaft und der Archäologie, werden bis heute — natürlich nicht durchgängig — Positionen vertreten, die von jahrhundertelanger mündlicher Überlieferung ausgehen. Ein schlüssiger Beweis für die vermutete Kontinuität oraler Tradition über so lange Zeiträume konnte bisher nicht erbracht werden. Dennoch spukt die Kontinuitätsprämisse noch in den neuesten Publikationen bzw. wissenschaftlichen Untersuchungen herum. Entgegen diesen Vorstellungen haben einschlägige Untersuchungen verschiedener Wissenschaftsdisziplinen die Annahme erhärtet, daß für den Bereich der mündlichen Überlieferung nur mit einem relativ kurzen Zeithorizont gerechnet werden kann. Auch die Geschichtswissenschaft stellte sich in den letzten Jahren nicht nur im Rahmen des verstärkt zur Geltung gekommenen Ansatzes der Oral History dem Problem. So hat die Praxis der Oral History deutlich gemacht, daß der beschränkte Zeithorizont des kommunikativen Gedächtnisses in aller Regel „nicht weiter zurück als 80 bis (allerhöchstens) 100 Jahre, also die biblischen 3 bis 4 Generationen und das lateinische saeculum“ reicht. Damit liegen sicherlich Ergebnisse vor, die bei der Interpretation von Volkssagen Berücksichtigung finden müssen, während für Flurnamen infolge ihrer schriftlichen Fixierung in Sal- oder Lagerbüchern oft eine verlängerte Überlieferungsdauer festzustellen ist, man daher aber auch häufig die Zeit ihrer Entstehung zumindest annähernd festmachen kann. Für die angeblich orale Tradition... ist daher anzunehmen, daß sie in der Regel nicht vor das 18. Jahrhundert zurückreicht.“ Quellen: Wolfgang Seidenspinner (1992): Archäologie, Volksüberlieferung, Denkmalideologie - Anmerkungen zum Denkmalverständnis der Öffentlichkeit in Vergangenheit und Gegenwart. Vortrag vor der Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein; Wolfgang Seidenspinner: Mythen von historischen Sagen. Materialien und Notizen zum Problemfeld zwischen Sage, Archäologie und Geschichte. In: Jahrbuch für Volkskunde N.F. 11 (1988); Wolfgang Seidenspinner: Sage, Archäologie, Historie. Überlegungen zur Verortung historischer Sagen. In: Das Bild der Welt in der Volkserzählung, hrsg. von Leander Petzoldt, Siegfried de Rachewiltz, Ingo Schneider und Petra Streng. Frankfurt a.M., Berlin, Bern, New York, Paris 1993; Wolfgang Seidenspinner: Sage und Geschichte. Zur Problematik Grimmscher Konzeptionen und was wir daraus lernen können. In: Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung, 33, (1992). | |

| Teilhabe am Mythos und rechtgläubiger Beistand gegen Wüstgläubige. | |

Der Mythos als Kollektivvorstellung ist also auch Ausdruck der Bindung von Gruppen an ihre Vergangenheit und zugleich ein Mittel, ihre Solidarität zu stärken. In Schönenbuchen wird der Mythos vom realen eidgenössischen St. Jakob mit den Armagnaken 1444 übernommen und weitergepflegt – sicherlich auch auf Grund einer gewissen "Seelenverwandtschaft" (alemannische Sprache, gemeinsame Kampfgefährten), die in ähnlich gelagerten traumatischen Erfahrungen wurzelt. Quasi als Solidaritätsbotschaft an die Adresse der Basler Eidgenossen. Wie in der biblischen Geschichte von David und Goliath. Der Mythos St. Jakob ist für die Schweiz – analog zum Mythos Wilhelm Tell – wohl unsterblich uns wird politisch-historisch genauso widersprüchlich bleiben wie der Mythos einer neutralen und immer schon friedlichen Schweiz | |

| Wobei es hier im Wiesental natürlich auch um eine gewisse Teilhabe an einem solch geschichtsträchtigen Ereignis in fast unmittelbarer Nachbarschaft und in vielfacher Form verwoben mit einer der beiden Kriegsparteien, die sich wild entschlossen - weil schon im Vorfeld unterlegen und eigentlich chancenlos - einem übermächtigen Gegner in Weg stellt und überraschend erfolgreich diesem Paroli bietet. Dabei sind bei der "Teilhabe" natürlich auch regionale Konkurrenzsituationen und die räumliche Nähe zwischen Schönau und Zell sowie deren jeweils eigene historische Entwicklung zu berücksichtigen. Schönenbuchen und damit auch Schönau hatten mit dem Tafelbild mit der vermeintlichen Schlacht von 1444 einen attraktiven Werbeträger als Wallfahrtsort, der weit über das Wiesental hinausstrahlte. Mit dem Hinweis, ja auch selbst von den Armagnaken überfallen worden zu sein, ist man ebenfalls "Betroffener" . | |

| Neben allen zwischenmenschlichen Schwächen und kommunalen Zwistigkeiten um Weid-, Wald- und Jagdrechte gab es im vorderösterreichischen Wiesental aber das alles vereinigende Band des "rechten Glaubens" der einzig wahren katholischen Kirche. Ich erinnere an die benachbarten und bedeutenden Wallfahrtsorte, wie neben Todtmoos auch Schönenbuchen mit seinem Schlachtenbild war. Und für die Bevölkerung war damit "natürlich" klar: wenn ein solches Bild in einer Wallfahrtskapelle gezeigt wird, ist es "wahr" und auch die darum entstandenen Geschichten "Wahrheiten", an die man religiös fest und tief im Glauben verankert eben auch glaubte. Und was von der Kirche aus sicherlich nicht uneigennützigen Überlegungen heraus auch entsprechend "predigte", und so den Mythos wachsen und gedeihen ließ (da kam die Eidgenossen-These von Abt Gebert "natürlich" ungelegen). | |

| Wobei das mit dem "Freund-Feind-Bild" in der Religion auch überregional nicht ganz so einfach war: war es doch der Kampf zwischen den Rechtgläubigen (Katholiken) und den Wüstgläubigen (Evangelischen) - wobei je nach Kriegslage und Epoche - sich einerseits die evangelischen Schweden mit den katholischen Franzosen verbündeten, die Basler waren evangelisch-reformiert und kämpften gegen die katholischen Habsburger, Zell lag im katholischen Vorderösterreich und Gersbach mit Hasel und Hausen als "hautnahe" Nachbar in der evangelisch-baden-durlachischen Markgrafschaft - nicht nur territoriale, sondern auch konfessionell umkämpfte Gebiete. Die Markgrafschaft Baden-Baden war katholisch, die Markgrafschaft Baden-Durlach protestantisch. | |

| Mythos, Trauma und Realität: 1444 - 1446 - 1474. | |

| Warum fiel es - nicht nur zeitnah, sondern vor allem gerade in der Rückblende - den Wiesentälern so schwer, den Überfall der Basler im Jahre 1446 als das wahr zu nehmen, was es für die Raumschaft und darüber hinaus wirklich war: ein Trauma. Auch deshalb, da die Eidgenossen einerseits bewährte Kampfgefährten nicht nur im Burgunderkrieg und Basel (und Riehen) über sehr lange Zeit die willkommene und oft genutzte Schutzfunktion für Stadtröge (Stadtkassen), Kirchenglocken und Urkunden waren - sowie Geburtsort vieler Wiesentäler in Notzeiten. Oder auch die Erinnerung an das eidgenössische Regiment Bürkli als elementarer Schutz im Schönauer Reichslager (1691 bis 1699). Dass Schweizer den Überfall im Wiesental durchführten und man auch noch – bezogen auf Schönenbuchen – vermeintlich Schweizer Eidgenossen meuchelte, paßte so gar nicht in das Bild der Wiesentäler. Aber auch sehr viel später war es genehmer, in den verhaßten Angreifern auch grundsätzlich Franzosen sehen zu können, um der aufkeimenden Erbfeindschaft immer wieder Nahrung zu geben. Neben der rein geographischen Nähe zu Basel sind es aber genau diese überlebenswichtigen Wiesentäler-Kontakte in den nachfolgenden Jahrhunderten als wichtiger Zufluchtsort in Kriegs- und Pestzeiten (inkl. zeitweiser Markgrafenresidenz), die ebenso eine Basis für die Entstehung des Mythos-Ablegers bildeten, wie auch für die Adaption des Inhalts - David gegen Goliath - in dem eine kleine Gruppe gegen einen weit überlegenen Angreifer dennoch erfolgreich Widerstand leistet | |

| Erst mit dem Friedensvertrag 1474 der sog. Ewigen Richtung endeten zunächst die fast zweihundertjährigen blutigen Kämpfe zwischen den Schweizern und Habsburg. Und bedeutete auch für das habsburgisch-vorderösterreichische Grenzdorf Zell "ein bißchen Frieden, ein bißchen Freude". | |

| Die Basler 1446 im Wiesental! | |

| Welches historisch verbürgtes und damit auch quellenmäßig belastbares Ereignis war aus meiner Sicht dafür entscheidend, dass man sich entschloß, einen Landhag zwischen Mambach und dem Angenbachtal zu errichten? Dazu gibt es auch ein genaues Datum: Mai 1446 „1446 machten auf Osterdienstag 600 Basler einen Streifzug durch das Wiesental bis nach dem österreichischen Grenzort Zell und führten 30 Gefangene, darunter den Vogt Schühlin von Zell und 600 Stück Vieh aus der dortigen Gegend fort.“ Quelle: Eberlin, August (1878): „Geschichte der Stadt Schopfheim und ihrer Umgebung im Zusammenhang mit der Zeitgeschichte“. | |

| Der bei Fräulin als "Basler Bürger (zu Rhein)" erwähnte Lehnsherr gehörte der Basler Patrizierfamilie Zu Rhein an. "Zu Rhein(auch: ze Rhin, ze Rin, ze Rine, de Reno) ist der Name eines oberrheinischen Ministerialen-Geschlechts, das seit dem 12. Jahrhundert bezeugt ist. | |

| Dass die Basler auch weiterhin auf Raubzug aus waren, belegt diese Quelle: „1446, 18. März: Die Basler mit 300 Mann versuchen Pfeffingen wieder einzunehmen, was aber trotz aller Anstrengung nicht gelang. Dafür rächen sie sich durch starke Streifzüge auf dem Schwarzwald, in dem Altkircher Amt und Breisgau.“ Quelle: J. M. Rudolf (1847): „Kriegsgeschichte der Schweizer seit der Gründung des Schweizerbundes bis zum ewigen Frieden mit Frankreich, aus den zuverlässigsten Quellen bearbeitet“. Blenden wir nochmals auf den Überfall auf Zell zurück: der damaligen Lehensherr war ein Basler Patrizier - was für ein Schock und was für ein unerwartetes Dilemma für die betroffenen Vorder- und Hinterhäglern - Basler überfallen einen Basler Lehnsherr - der doch eigentlich für Schutz und Sicherheit verantwortlich war. Das war im wahrsten Sinne des Wortes "unglaublich" - und sollte wohl auch deshalb so sehr schnell in Vergessenheit geraten. Da war es doch eine willkommene "Ablenkung", einen solchen Überfall eher den weit über die Region hinaus verhassten französischen Armagnaken anzulasten. | |

| |

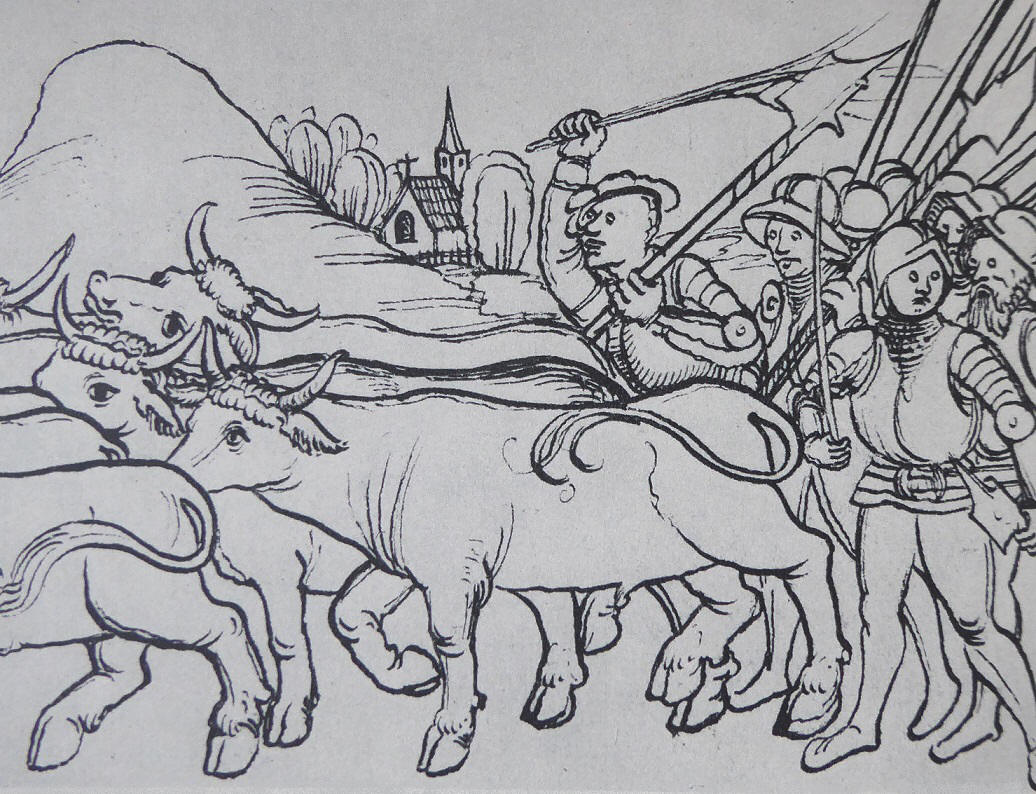

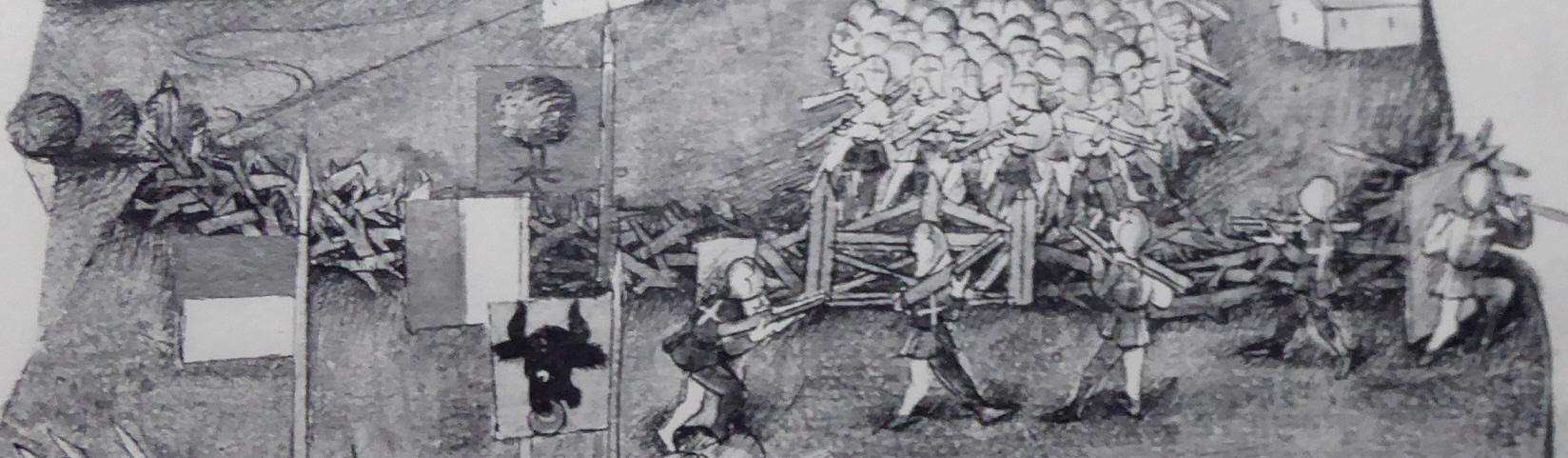

| Quelle Schweizer Bildchroniken | |

| Eidgenössischer Beutezug um 1333 | |

| Und Metz schreibt über den Basler Krieg oder Adelskrieg (1445 - 1449): "Auf einem Raubzug im Mai 1446 überfielen 1600 Basler das untere Wehratal, dessen Bewohner größtenteils mit ihrer Habe auf den Hotzenwald geflüchtet waren. Nach dem Sturm der Letzen (Verteidigungsstellungen am Ausgang des Wehratales) raubten die Basler Vieh und steckten das Dorf Öflingen und mehrere Höfe auf dem Wald in Brand, bevor sie mit einer Beute von 400 Stück Vieh wieder heimzogen. Ein Friedensvertrag vom 12. Juni 1446 in Konstanz beendete die Fehde." ( S. 264). In einem relativ engen Zeitraum - März bis Mai 1446 - erlebt eine ganze Raumschaft des Südschwarzwaldes - Hochrheintal, Hotzenwald und Wiesental - eine bis dahin nie gekannte gemeinsame traumatische Erfahrung durch die Raubzüge der Basler, die zunähst mit den vertraglichen Vereinbarungen der sog. Breisacher Richtung im Mai 1449 befriedet werden, in den sich die Habsburger und Eidgenossen sogar gegenseitige Hilfe in Kriegsfall zusichern. Ein Frieden, der nicht lange währen sollte: schon 1460 begannen die Schweizer, einen neuen Feldzug gegen die Österreicher vorzubereiten und 1468 brannten sie im Sundgau 200 Dörfer und 26 Schlösser nieder. Im Klettgau verheerten sie zahlreiche Dörfer. 1468 markierte das Jahr, das als Waldshuter Krieg in die Analen eingehen wird und auch St. Blasien nur bedingt verschont - viele seiner Höfe werden ein Raub der Flammen. Erst am 31. März 1474 schlossen sich auch die Städte Waldshut, Laufenburg, Säckingen, Rheinfelden mit samt dem Schwarzwald in Konstanz dem Friedensvertrag sog. Ewigen Richtung an. Damit endeten zunächst die fast zweihundertjährigen blutigen Kämpfe zwischen den Schweizern und Habsburg (Metz, S. 268). | |

.jpg) | |

| Quelle https://de.wikipedia.org/wiki/Waldshuterkrieg#/media/Datei:Tschachtlan_Waldshut_1468_1.jpg | |

| Die Eidgenossen belagern Waldshut (in der Tschachtlan Chronik von 1470) | |

| Der Mythos von Schönenbuchen wurzelt erkennbar in zwei völlig unterschiedlichen Epochen und verflechtet zwei völlig unterschiedlichen nationale Ursprünge. So wird aus diesem Konvolut ein völlig neues Geschichtsbild konstruiert, das beide traumatischen Erfahrungen verbindet. Dabei wird das ursprüngliche "doppelgleisige" Geschehen neu kreiert und in ein alles überlagernde Gesamtbild eingebaut: während die realen Ereignisse sich zwischen 1634 und 1678 abspielten (also sehr wohl noch innerhalb dem überprüfbaren Zeitraum der mündlichen Überlieferung), projiziert man den „neuen“ Inhalt weit zurück ins das Jahr 1444 und das obwohl – wie schon angemerkt - die oral history erfahrungsgemäß nur einen Zeitraum von höchsten 100 Jahren abdeckt. | |

| Eine ähnlich gelagerte Situation sehe ich ursächlich auch beim Thema Vorder- und Hinterhag: auch hier treffen zwei völlig unterschiedliche Zeiträume und ursächliche Konditionen aufeinander und verbinden sich zu einem einzigen - jedoch quellenmäßig nicht gesicherten - vielschichtigen Konglomerat, das so aber dennoch oder gerade deshalb über die oral history von Generation zu Generation weitergetragen konnte. | |

| |

| Quelle Schweizer Bildchroniken | |

| Eidgenössischer Beutezug um 1476 (2). | |

| Neben Schweinen (Zehntabgabe) war Großvieh der wertvollste Besitz der hiesigen Bauern, da infolge der mehrheitlich fehlenden fruchtbaren Ackerböden vor allem die Weide- und damit die Milchwirtschaft (mit Käse-Produktion) – neben der Viehzucht – ein wesentlicher Pfeiler des Erwerbs und der Ernährung darstellte. Wobei Ochsen z. B. auch die wichtigsten Zugtiere waren. Die kleine Nutztierhaltung mit Schafen und Ziegen war ebenfalls wichtig. Der massive Verlust, den die gesamte Raumschaft Zeller durch den Basler Raubzug mit der Wegführung von 600 (andere Quelle: 400) Stück Vieh erlitt, war für die geographisch nächst liegenden Ortschaften ein ernstzunehmendes Signal, nicht nur ihr Hab und Gut, sondern auch ihr Vieh im Bedrohungsfall in eine möglichst sichere Schutzzone zu führen und dort zusammenzuhalten. Die hohe Zahl von 600 Stück geraubtem Vieh, die sicherlich nicht allein aus dem unmittelbaren Bereich von Zell, sondern aus der ganzen Talvogtei stammen konnte, werte ich als Hinweis, dass bereits auch Höfe und Weiler im Umfeld von Zell - also möglicherweise auch schon Mambach und Ehrsberg - betroffen waren und somit auch für diese eine zukünftig erhöhte Gefahrenlage vorhersehbar war. Mit einer damit direkt verbundenen Sicherungs- und Schutzmaßnahme - dem Errichten eine Landhages - vor weiteren Überfällen - die aber eben nicht von - wie gerne in den Berichten vermerkt wird - "marodierenden Soldaten", sondern von einer "legitimen" Basler Streitmacht durchgeführt wurde. | |

| In Folge dieses Überfalls - der auch benachbarten Raumschaften in massive Mitleidenschaft zog - wurden mit Sicherheit Schutzmaßnahme ergriffen, um zukünftige Überfälle zu verhindern bzw. vor allem einen erneuten Beutezug von Großvieh zu unterbinden. Da Sperreinrichtungen wie das Gatter erfahrungsgemäß zu den historisch älteren Fortifikationselementen zählt und ich an das Gatter unterhalb von Pfaffenberg erinnere - gehe ich davon aus, dass man eben auch in diesem Zusammenhang die Angenbachtalseite mit einer solchen "beweglichen" Sperreinrichtung sicherte plus einem die weiteren Zugänge schützenden Hag. Wobei man bei Pfaffenberg wie auch im Angenbachtal - hier ist Ehrsberg zu nennen - die möglichst am weitest entfernten Punkte wählte, wo man Mensch und Tier im Bedrohungsfall evakuierte. Im Raum Schönau zähle ich dazu auch das Haideck. Alle drei Örtlichkeiten verbindet die erkennbare bewußt gewählte Entfernung vom Talgrund, die steilen Zustiege, die einen Angriff deutlich erschweren und sowie die Möglichkeit, bei einem doch erfolgten Anrücken des Feindes, Mensch und Vieh noch weiter in den rückwärtigen sicheren Raum - z. B. dichter Wald - zu verlagern. | |

| |

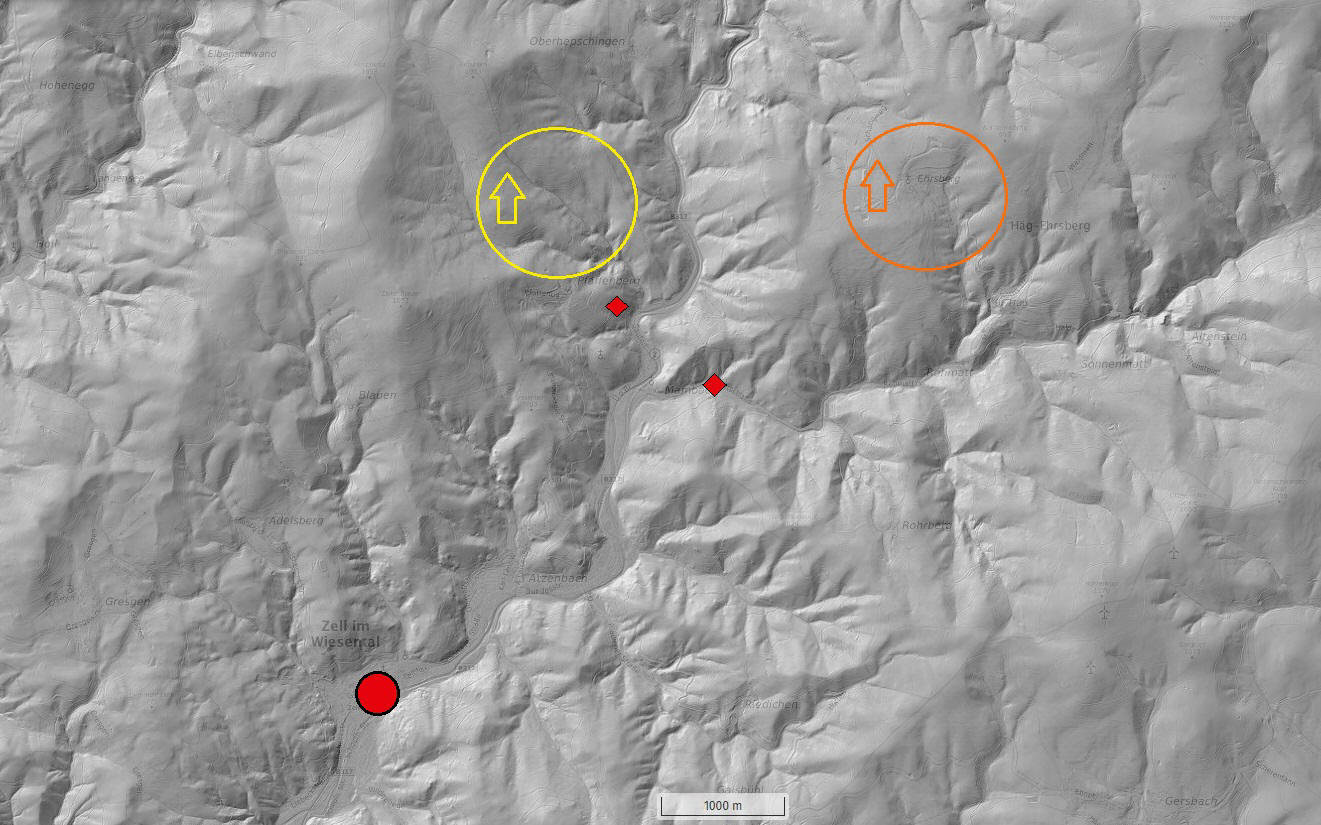

| Quelle: Geoportal BW, Grafik Werner Störk (nicht maßstäblich). | |

| Möglichst weit weg von Zell, durch Sperranlagen (Rauten) in Steillagen gesicherte Rückzugsräume (gelb Pfaffenberg, orange Ehrsberg) für Mensch und Vieh. | |

| |

| Quelle Google Earth. | |

| Mambach markiert den Eingang zum Angenbachtal. | |

| |

| Quelle Google Earth, Grafik Werner Störk Copyright (nicht maßstäblich) | |

| Das

Angenbachtal (weiße Pfeile) und seine strategisch bedeutsame Rolle im Zusammenspiel mit den benachbarten Orten: Zell (orange), Mambach (rot), Ehrsberg (grün), Gersbach (gelb), Todtmoos-Au (blau), Todtmoos (hellblau), Bernau (karminrot), Geschwend (hellbraun) und Schönau (hellgrün). | |

| Letze, Letzine, Hage und Landwehren. | |

„Eine Letze oder schweizerdeutsch Letzi ist die historische Bezeichnung für eine Verteidigungsanlage, Grenze, Befestigung oder ein Sperrwerk an der man aufgehalten wird, zum Beispiel ein Pfahlwerk oder Verhau. Es wurde auch für eine mobile Verteidigung an der Grenze, eine Landwehr. Der Begriff Letzte wird für die „äuszerste vertheidigungslinie einer stadt, eines schlosses oder eines gebietes, schutzwehr zur abhaltung eines feindes“ verwendet. Der Bedeutung nach ist die Letze das „Ende von etwas“ bzw. speziell „Grenzbefestigung“. Das Verb „letzen“ stammt von „lasz“ im Sinne von etwas „zurückstehend machen, abhalten, hindern, hemmen […] zufügen eines körperlichen schadens, einer wunde“ (verletzen). Eine weitere mögliche Verwandtschaft besteht laut Johann Georg Krünitz zum Wort Litz (eine Sehne oder Schnur). Das würde auf eine Verteidigung mit dem Bogen hindeuten, da die Litze als Teil des Bogens (umgangssprachlich auch Flitzebogen oder Flitschbogen, niederländisch Flitz) in einigen Mundarten ebenfalls Letze genannt wurde. In der Schweiz wurde „Letzi“ für eine Grenzbefestigung „in Gebirgsgegenden und zwar für ganze Länder, wie für einzelne Täler, bei Städten am Ende des Weichbildes […] Grenze eines Dorf-, Stadt-, Landgebietes“ verwendet. Diese konnte aus natürlichen Begrenzungen (See, Fluss, Felsen) oder durch Zäune, Hecken, Grenzpfähle oder einfache Trockenmauer bestehen. Die Bezeichnung taucht öfter als Flurname oder Ortsbezeichnung auf wie in Letzigraben, Letzibrugg oder Lëtzebuerg. Im Alemannischen ist der Begriff schweizerisch als Letzi [mauer] ‚Talsperre‘ noch gebräuchlich. Die Bedeutung Sperrwerk steht auch in Zusammenhang mit der Bedeutung ‚aufhalten, abhalten, hemmen, hindern‘ von letzen.In der Grafschaft Hauenstein wurde erstmals 1544 ein Landhag oder Letze erwähnt. Sie verlief von der Albschlucht nördlich von Albbruck bis zur Schlücht nördlich von Gurtweil und war Eigentum der Grafschaft. Sie bestand aus einem bis 50 Schritt breiten Grünstreifen aus Hagebuchen, Hagedorn, Brombeerruten und ähnlichem Gestrüpp, der ein Durchdringen sowohl für Reiter, als auch Fußsoldaten, wenn nicht unmöglich machte, so doch erheblich erschwerte. Zur Angreiferseite wurde ein Graben ausgehoben und mit dem Aushub ein Wall errichtet. Durch die Letze führten gesicherte Verkehrswege, aber auch geheime Schlupflöcher zur unbemerkten Erkundung der anderen Seite. Der Verlauf der Letze war durch Grenzsteine markiert. Sie waren mit der Fichte, dem Symbol der Grafschaft, und einem L für Letze markiert.“

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Letze_(Festungsbau) | |

| Erste gesicherte Hinweise auf eindeutig militärisch-defensiv eingesetzte Verschanzungen finden sich in unserem Untersuchungsgebiet als sog.

„Letzen“. Die frühesten urkundlichen Belege weisen auf solche Verteidigungsanlagen hin, die im Zuge des St. Jakober-Krieges (1445 - 1456) bei Schwörstadt und bei Wehr zum Schutz gegen die Eidgenossen errichtet wurden. | |

| Die Letzen auch Letzi (Mz. Letzine), Letzimauern oder Letzine (Letzi mhd. Hinderung, Hemmung, Grenzbefestigung, lezzen, ahd. hemmen aufhalten schädigen, Letzi oder Letze „Ort, wo man den Feind aufhält, hemmt, hindert, bekämpft," Stelle einer Landwehr, Grenze) sind ursprünglich entweder natürlich entstandene oder künstlich hergestellte Engpässe an Gebirgsübergängen, Grenzpunkten, wichtigen Furten und Wegen, die sich optimal verteidigen lassen. Oft wurden sie mit Gräben, Wällen, Palisaden sowie mit natürlichem Buschwerk, den Hagen, kombiniert. Andere Bezeichnungen für solche militärisch-strategisch wichtige Punkte sind Landwehre, Gebücke, Gehäge, Gehage, Hage und Hagwald. | |

| Ein erster schriftlicher Hinweis auf die Existenz und die Funktion einer Letze erfolgt im

Jahre 1277, danach in den Jahren 1336, 1349 und 1446. Der erste schriftlich gesicherte Nachweis für den gesamten Schwarzwald folgte im Jahre 1484 - konkret bezogen auf das Jahr 1467 - und damit keine 21 Jahre nach dem Basler Raubzug von (1446) unter dem Titel: „St. Blasisches Waldamt 1467“ im direkten Zusammenhang mit den Aufgaben eines Waldvogts dem

Hauensteiner Landfahnen, mit dem die Vogteien Schönau und Todtnau im gemeinsamen Schutz- und Trutzbündnis standen.

Quelle: „Weisthümer – gesammelt von Jacob Grimm“, 5. Teil, unter Oberleitung von Georg Ludwig von Maurer“, Göttingen in der Dieterichschen

Buchhandlung, 1866 (1484 Schwarzwald/GrW. V 226). | |

| |

| Repro © Landesarchiv Baden-Württemberg Generallandesarchiv Karlsruhe https://www.landesarchiv-bw.de/web/47245 2017 Signatur Hfk Planbände 11. Bl.9. Genehmigung Aktenzeichen: 4-7512-Störk,Werner | |

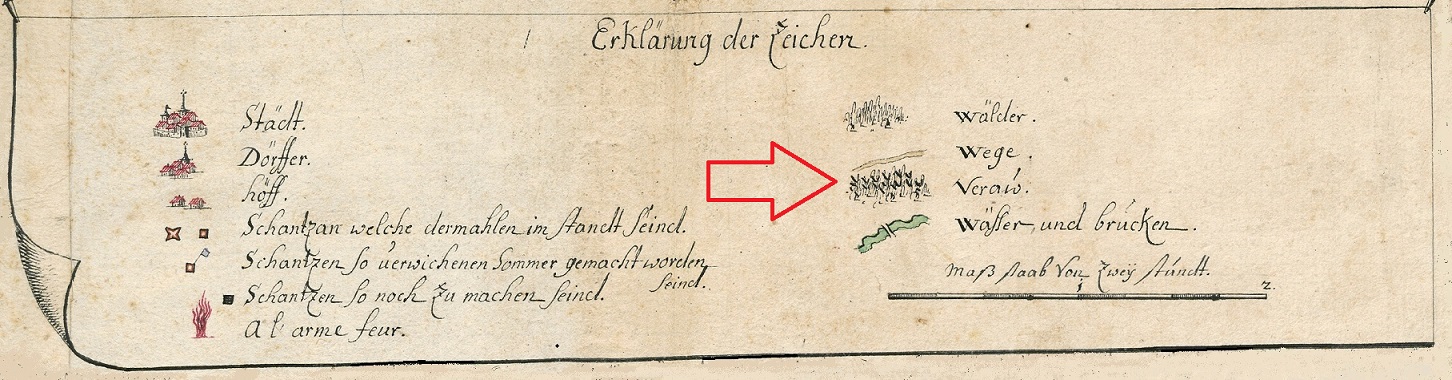

| Die in der Karte von 1701 speziell gekennzeichneten "Verhau"-Wälder | |

| |

| Repro © Landesarchiv Baden-Württemberg Generallandesarchiv Karlsruhe https://www.landesarchiv-bw.de/web/47245 2017 Signatur Hfk Planbände 11. Bl.9. Genehmigung Aktenzeichen: 4-7512-Störk,Werner | |

| Die lange Reihe der "Verhau"-Wälder. | |

| |

| Repro © Landesarchiv Baden-Württemberg Generallandesarchiv Karlsruhe https://www.landesarchiv-bw.de/web/47245 2017 Signatur Hfk Planbände 11. Bl.9. Genehmigung Aktenzeichen: 4-7512-Störk,Werner | |

| Wie Zwischenglieder einer Perlenkette begleiten die "Hau-Wälder" die Vordere Linie und bilden die "Brücken" zwischen den Schanzanlagen. | |

| |

| Repro © Landesarchiv Baden-Württemberg Generallandesarchiv Karlsruhe https://www.landesarchiv-bw.de/web/47245 2017 Signatur Hfk Planbände 11. Bl.9. Genehmigung Aktenzeichen: 4-7512-Störk,Werner | |

| Um einen möglichen Durchbruch abzufangen, wurde zunächst primär für den Raum Gersbach eine zweite Sicherungslinie in Form des "Hau-Waldes" eingeplant. | |

| |

| Repro © Landesarchiv Baden-Württemberg Generallandesarchiv Karlsruhe https://www.landesarchiv-bw.de/web/47245 2017 Signatur Hfk Planbände 11. Bl.9. Genehmigung Aktenzeichen: 4-7512-Störk,Werner | |

| In der Legende der Karte von 1701: der Hinweis auf die Wälder, die als "Verhau" (Letzwälder) markiert wurden. | |

| |

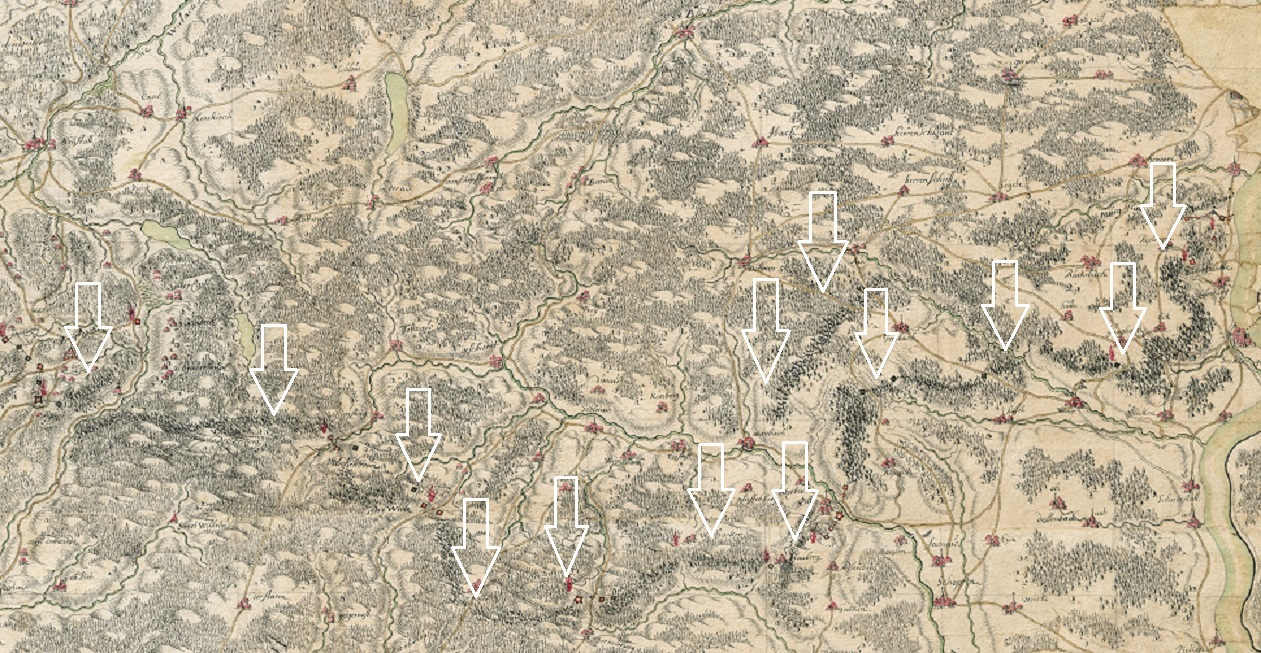

| Quelle Google Earth. | |

| Südlich vom Angenbachtal schließt sich die Hochfläche von Rohrberg an und bildet die Grenzlage zu Gersbach. | |

| So war seit dem 11. Jahrhundert z. B. der Rheingau auf der gesamten Landseite von

Gebück umgeben. Es bestand aus einem breiten Graben und einem auf dem Grabenaushub angepflanzten Hain in Form eines bis sechs Meter breiter Baumstreifen. Das Besondere daran: Man hat nach der Bepflanzung die austreibenden Seitenäste der bevorzugt angepflanzten Hain-Buchen so miteinander verflochten, so dass diese im Laufe der Jahre völlig zusammenwuchsen. Ein besonderes Haingericht wachte über Erhaltung des Gebücks, und es war bei Todesstrafe verboten, einen heimlichen Weg durch dieses zu machen. Nachdem es aber Herzog Bernhard von Weimar 1631 durchbrochen und den Rheingau erobert hatte, wurde es ausgerodet. Die Wallanlagen bestanden teilweise aus drei Erdwällen und zwei Gräben, die auch geflutet werden konnte. Auf der Wallkrone pflanzte man Espen, Hainbuchen, Hagebutten, Hasel, Weide, Weißdorn und Zwergeiche, die man nach in den ersten Austreiben genauso durch Rückschnitt und Flechten pflegte wie beim Gebück | |

| Vorderhage, Hinterhage und Hagwälder. | |

| Südlich es Rheingaus nannte man solche

Landwehre, die zur Sicherung von Grenz- und Verteidigungslinien dienten Hage (Vorderhag, Hinterhag, Innerer Hag, Innerer Einhag, Äußerer Hag, Äußerer Einhag, Hagwald, Haggraben). | |

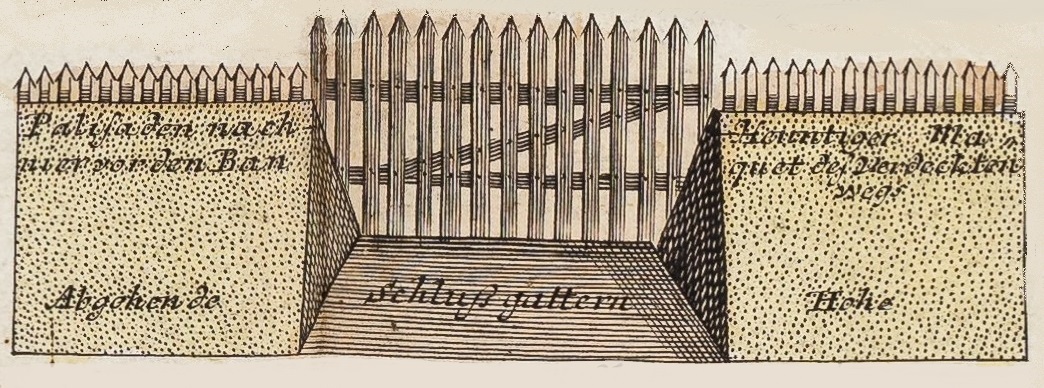

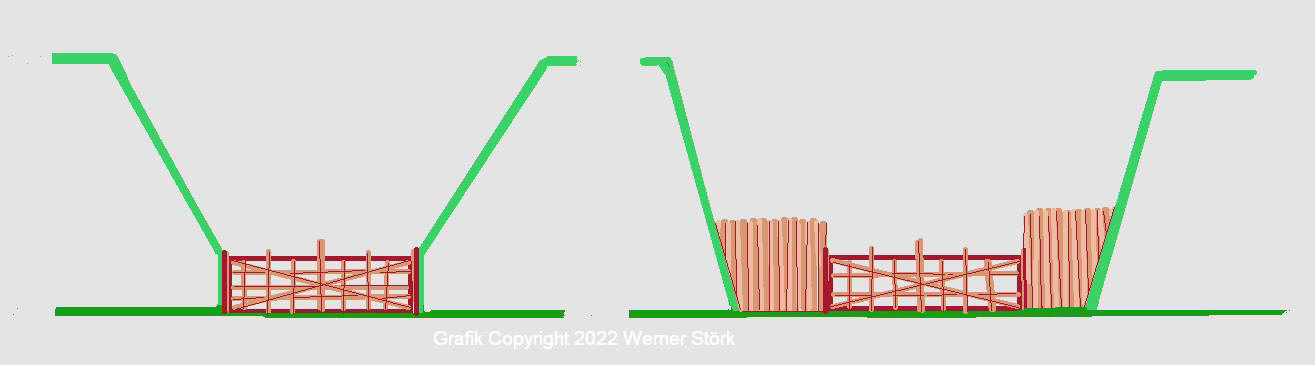

| Gatter und Barrieren. | |

| Wobei man in bestimmten Abständen sehr schmale Durchgänge freihielt, die wiederum leicht zu verteidigen waren. In Friedenszeiten offen, wurden sie im Bedrohungsfall mit einem hölzernen Gittertor, dem Gatter (oder der Barriere) geschlossen. Solche Gatter standen in Gersbach, Fetzenbach, Kürnberg, Pfaffenberg und Hasel, wo sich der Name auch noch in Weg- und Flurnamen erhalten hat. | |

| |

| Quelle Sammlung & Archiv Werner Störk | |

| Gatter oder Barriere | |

| |

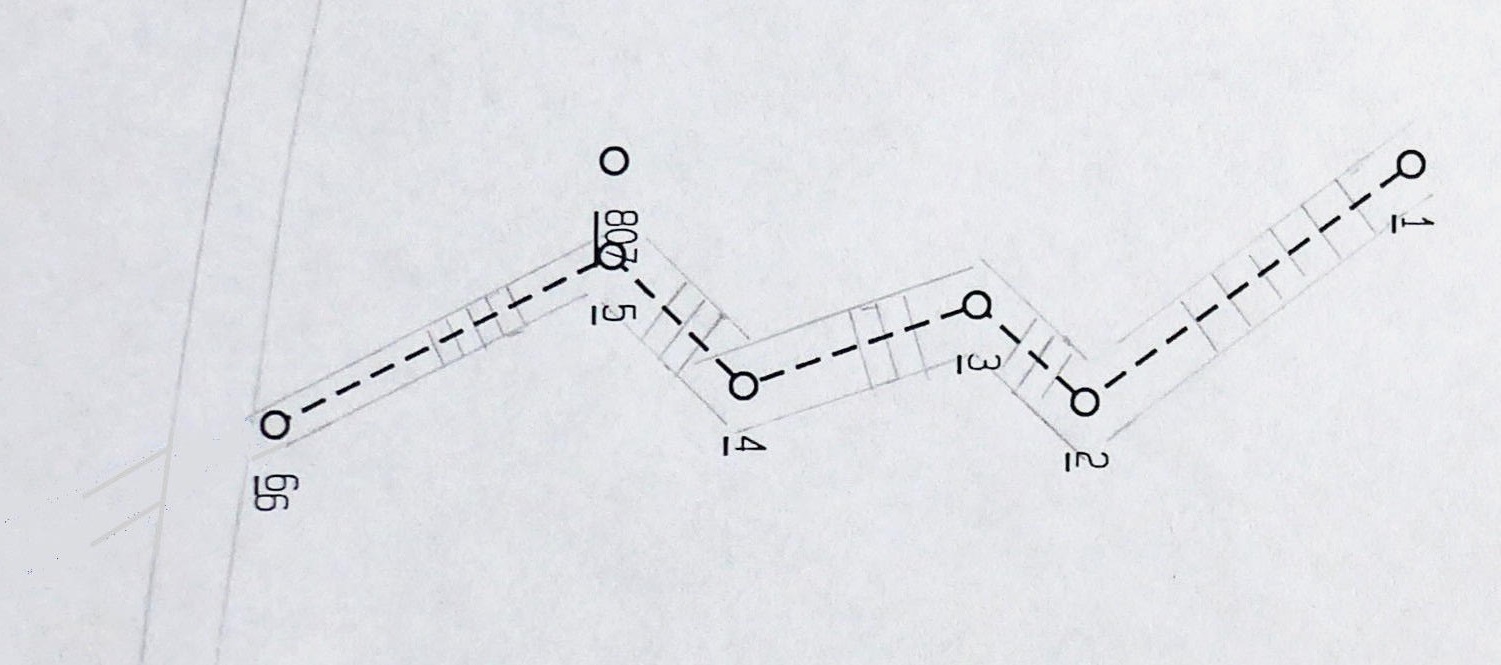

| Quelle Archiv & Sammlung Werner Störk Meßdaten 2002 | |

| |

| Quelle Archiv & Sammlung Werner Störk Meßdaten 2002 | |

| Ergänzt man - idealiserend - die archäologisch noch vorhandenen (oben) östlichen Reste der Mauer (mit ein- und ausspringenden Winkeln) auf der westlichen Seite, zeigt sich auch hier der Versuch, eine natürliche Geländestruktur (Sprungkante des Hanges gelb) als Fortifikationsvorteil für die Verteidiger zu nutzen, um so von der erhöhten Position einen Angreifer besser attackieren zu können, ohne sich selbst zu sehr zeigen zu müssen. Die ein- und ausspringenden Winkeln ermöglichen einen optimalen Flankenschutz und sichern auf der ganzen Breite (bis zu den jeweiligen Hangflanken) die Verteidiger. Ein vor der Barriere eingebautes Annäherungshindernis (Spanische Reiter und/oder Schleppverhau) verhindert, dass der Angreifer unmittelbar gegen das Gattertor anstürmen kann - wenn doch, nur unter hohen Verlusten. Der heutige Forstwegverlauf entspricht nicht der historischen Wegführung (grau/schwarz). | |

| |

| Im Idealfall konnte eine Barriere als ein an die natürliche Hangstruktur angepaßtes Defensionselement eingebaut werden (links). War dies nicht möglich, wurde der Zwischenraum zwischen Gatter und Hangseite mit Palisaden, Mauerwerk aus Feld- und Bruchsteinen oder einem einfachen Zaun "überbrückt", um so eine geschlossene Abwehrfront und eine optimale Letzstellung zu erhalten. | |

| |

| Zeitgenössische Darstellung aus der Schweizer Bilderchronik. | |

| War eine "Anbindung" an eine natürlich vorhandene und schutzgebende Flankierung nicht möglich, wurde das Gatter links und rechts - wie hier in der zeitgenössischen Darstellung aus der Schweizer Bilderchronik von 1443 gut erkennbar - mit einer Linie aus Verhack und Verhau als kompakte Letze ausgebaut. Wobei darauf geachtet wurde, dass die Eckpunkte einer solchen Verhau-Linie immer an bestimmten Geländepunkten endeten wie z. B. an einem Bach oder einer Busch- oder Baumgruppe, die wie wiederum - auch aus taktischen Gründen - eine natürliche Grenzziehung und Rückzugraum ermöglichte. Noch besser war eine Gelände, das für die Verteidiger eine etwas erhöhtes Terrain zur Verfügung stellte, von dem herab der Feind attackiert werden konnte - ohne selbst hohe Verlustrisiken in kauf nehmen zu müssen. Eine solche Letze war z. B. die von Schönenbuchen. Hier führen felsige Abhänge direkt an die Wiese und verengten das Tal von beiden Seiten auf eine strategisch optimale Weise: Der heranrückende Feind wurde an der engsten Stelle gezwungen, seine Marsch- oder Angriffsformation völlig aufzulösen und konnte von drei Seiten eingeschlossen und angegriffen werden. Dabei standen die Verteidiger relativ sicher auf den seitlichen Felsflanken (siehe unten). | |

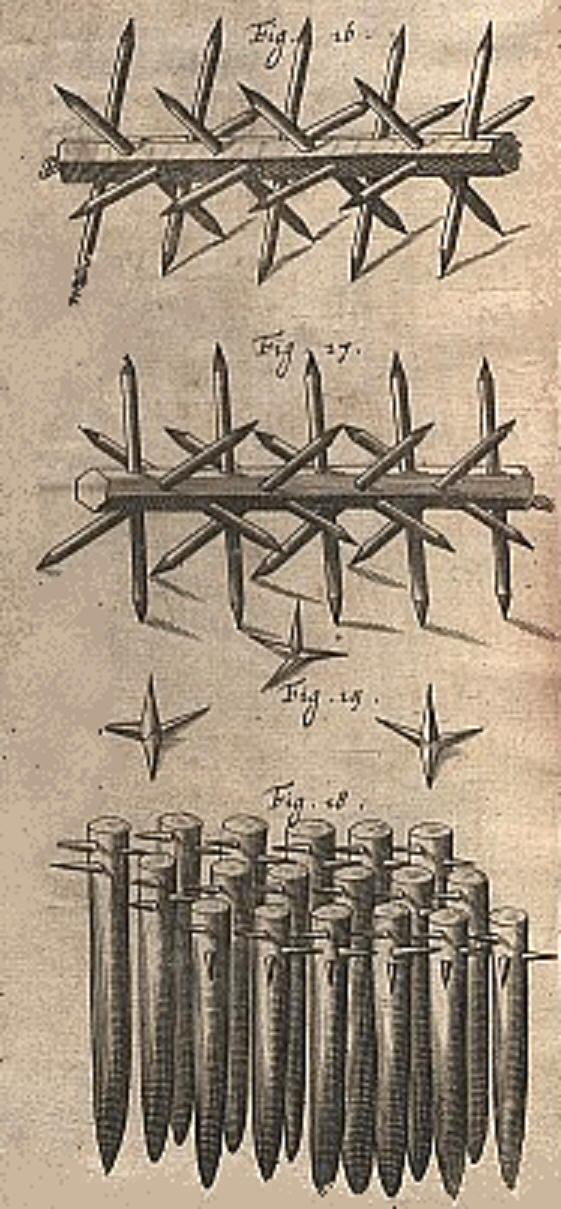

| Von Krähenfüßen, Wurfeisen, Dornen, Krallen, Wölfen und Igeln. | |

| Auch mit umgedrehten Eggen, extra angefertigten Nagelbrettern und angehäuftem Dornengestrüpp wurden im unmittelbaren Angriffs- bzw. Verteidigungsfall vor einem Gatter und den Letzinen das Areal unpassierbar gemacht. Dazwischen - unscheinbar - aber extrem gefährlich: ausgelegte Krähenfüße. Bei Fußsoldaten und Berittenen gleicher-maßen gefürchtet als „Wurfeisen“, „Wölfe“, "Dornen“, „Stachel“, „Igel“ oder „Krallen“ und fester Bestandteil einer wirksamen Verteidigung. Die Wurfeisen waren aus Eisen geschmiedet, durchschnittlich 5 - 10 cm lang und bestanden aus vier, vom Zentrum ausgehenden, Stiftdornen. Sie waren so konstruiert, dass immer ein „Dorn“ oder eine der „Krallen“ nach oben zeigten, während die restlichen „Stacheln“ dem „Igel“ auf jedem Untergrund einen absolut festen Halt gewährleisteten. Vor allem im Vorfeld von Feldbefestigungen wie Schanzen, aber auch Letzen, waren diese Wurfeisen - oft zu Hunderten ausgelegt - eine gefährliche Defensivwaffe, die fürchterliche Fleischwunden bei Mensch und Tier verursachte. Trat ein Pferd auf einen solchen Krähenfuß, drang der Dorn tief in den Huf ein, das Pferd stieg hoch und war nicht mehr zu halten. Sehr oft dabei häufig seinen Reiter ab. Die schwere Rüstung und die Benommenheit vom Sturz hinderten sie, sich wieder schnell aufzurichten und machten sie so zu einer leichten und tödlichen Beute für die Verteidiger. Gerieten Soldaten zu Fuß in ein solches "Dornenfeld", verursachten die „Wölfe“ lebensgefährliche Verletzungen, die angesichts einer damals kaum behandelbaren Blutvergiftung zunächst ein Siechtum und dann einen qualvollen Tod auslösten. | |

| |

| Foto Copyright 2022 Archiv & Sammlung Werner Störk | |

| Wie auf dem Tafelbild von Schönenbuchen auch ersichtlich, wurde gerade im Gelände auch eine Waffe eingesetzt, die bei den Fußsoldaten wie auch den Reitern gleichermaßen gefürchtet war: die Krähenfüße oder Wurfeisen, auch Igel oder Dornen genannt. | |

| |

| Foto Copyright Werner Störk 2022 | |

| Im Rahmen unserer experimentellen Archäologie-Projekte: selbst geschmiedete Krähenfüße (links) nach historischem Vorbild (rechts) . | |

| |

Quellen: Zürich, Zentralbibliothek, Ms. Rh. hist. 33b, p. 115v – Kriegstechnik (Bilderhandschrift) http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/zbz/Ms-Rh-hist0033b und http://www.e-codices.unifr.ch Lizenz: Creative Commons-Lizenz cc-BY-NC | |

| Fußangeln im Einsatz gegen Pferde und Söldner (Oberrhein um 1420-1440). Mitte. Fußangeln und Spanische Reiter. | |

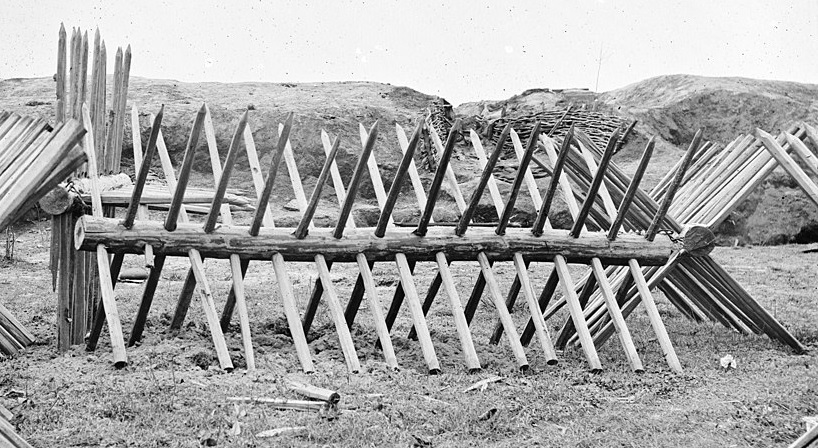

| Grendel und Spanische Reiter. | |

| Die Durchgänge bei den Hagen sowie bei Grenzübergängen nannte man Grendel, Grindel (Mz. Grindeln) oder auch Serren. Der Name leitet sich vom althochdeutschen krintil ab und bedeutet Schlagbaum, Barre oder Sperrbalken. Der Grendel südlich von Zell war ein solch gesicherter Grenzpunkt zwischen dem badisch-evangelisch-durlachischen Landesteil und dem katholisch-habsburgisch-vorderösterreichischen Territorium. | |

| |

| Quelle Wikipedia | |

| . | |

| Wie wurde eine solche "Grenzstelle" eigentlich gesichert? Im Falle der Grenze zwischen Vorder- und Hinterhag ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man auch hier - vergleichbar mit der Situation auf der gegenüberliegenden Talseite bei Pfaffenberg - mit einer "Barriere", einem "Gatter" als bewegliche Sperreinrichtung den Weg sicherte. Links und rechts neben dem Gatter waren alternativ Palisaden, Zaungeflecht oder Mauerwerk vorgesehen, das bis an die natürlichen steilen Hangschultern reichten, also so, dass man auch dort das Hindernis nicht ohne ernsthafte Probleme überwinden konnte. Im Verteidigungsfall wurde das Gatter verschlossen und vor dem Gatter sog. Spanische Reiter und/oder ein Schleppverhau als schweres Annäherungshindernis und zum Schutz gegen Reiter, die ein kleines Gatter möglicherweise überspringen wollten. | |

| |

| Quelle: Geoportal BW, Grafik Werner Störk (nicht maßstäblich). | |

| Häg-Ehrsberg mit dem Angenbachtal (blau) sowie der territorialen und konfessionellen Grenzlinie zu Gersbach und Hausen (rot). | |

| Das Letzen oder Baumletzen. | |

|

Neben der

Letze als begrenzter Verteidigungspunkt innerhalb einer Landwehr oder zur Sicherung einer Grenzlinie entwickelte sich mit der Zeit auch das großflächige "Letzen", also das Errichten von massiven Weg- und Annäherungshindernissen durch das großflächige Umlegen von Bäumen. Nicht nur im Mittelalter, sondern bis spät ins 18. Jahrhundert galt dies als optimales defensives Verteidigungssystem. Beim

Baumletzen

wurden die Stämme nicht vollends gefällt, sondern in ca. 1 - 1,20 Meter Höhe so angeschlagen, dass die Baumkrone in die gewünschte - feindliche - Angriffsrichtung fiel, der obere Teil des Stammes aber am unteren Teil nur umgeknickt war, also noch relativ fest mit dem Reststamm verbunden blieb. Gleichzeitig konnte so der Saftstrom noch die oberen Äste und Blätter erreichen, so dass diese länger grün blieben und mit ihrer ausladenden Baumkrone ein massives Hindernis bildete. | |

| |

| Repro © Landesarchiv Baden-Württemberg Generallandesarchiv Karlsruhe https://www.landesarchiv-bw.de/web/47245 2017 Signatur Hfk Planbände 11. Bl.9. Genehmigung Aktenzeichen: 4-7512-Störk,Werner | |

| Um einen möglichen Durchbruch der Vorderen Linie

abzufangen, wurde für zunächst primär den Raum Gersbach eine zweite Sicherungslinie in Form des "Hau-Waldes" angelegt. | |

| |

| Repro © Landesarchiv Baden-Württemberg Generallandesarchiv Karlsruhe https://www.landesarchiv-bw.de/web/47245 2017 Signatur Hfk Planbände 11. Bl.9. Genehmigung Aktenzeichen: 4-7512-Störk,Werner | |

| Karte von 1701 (nicht eingenordet): Mambach (roter Kreis), Todtmoos-Au (gelber Kreis),

Vorderhag (gelb), Hinterhag (orange),

Gatter-Sperre (blau), Hau- und Letzwald (grün). | |

| |

| Repro © Landesarchiv Baden-Württemberg Generallandesarchiv Karlsruhe https://www.landesarchiv-bw.de/web/47245 2017 Signatur Hfk Planbände 11. Bl.9. Genehmigung Aktenzeichen: 4-7512-Störk,Werner | |

| Karte von 1701 (eingenordet): Als zweite Rückzugs- und Sperrlinie (durch die Kreuz-Schraffierung klar markiert): der

"Hau-Wald" zwischen Mambach (rot) und Todtmoos-Au (gelb). |